| 伝承 |

内容 |

| いやが坂 |

信玄はいやがる妻を無理やり殺したという。その場所をいやが坂という。 |

| いやが坂 |

韮尾根の韮尾に「だるま坂」があり、この坂を登りきったところに「いやが坂」がある。三増合戦の際、信玄に従った女人がここまで来ていやになって死んだ。殺されたのか自殺したのかはわからない。信玄の側室なのか武将の夫人なのかもわからない。信玄道の途中。 |

| いやが坂 |

ここで矢を射たので射矢が坂なのだという節もある。 |

| 乳母びところ |

韮尾根天王山の下の沢、外部からはわからないところにあり、信玄方婦女人のかくれ場所であったという。 |

| 梅の木平 |

中峠の頂上にある。信玄が戦闘の指揮中、梅を所望したらたちまち枝もたわわに実がなったので、以来ここを梅の木平と称えたという。 |

| 沖陣場 |

根小屋1625番地付近 |

| 柿沢 |

信玄が韮尾根の沢集落で休息した際に柿を献上した村人がいて、信玄から柿沢姓をたまわったという。 |

| 柿沢の姓 |

信玄引上げの時、今の柿沢福寿さんのところに立ち寄った。福寿さんの先祖がその時に差し出した茶菓子の柿が大変美味だった。信玄はこれを賞して柿沢の姓を賜与して去った。 |

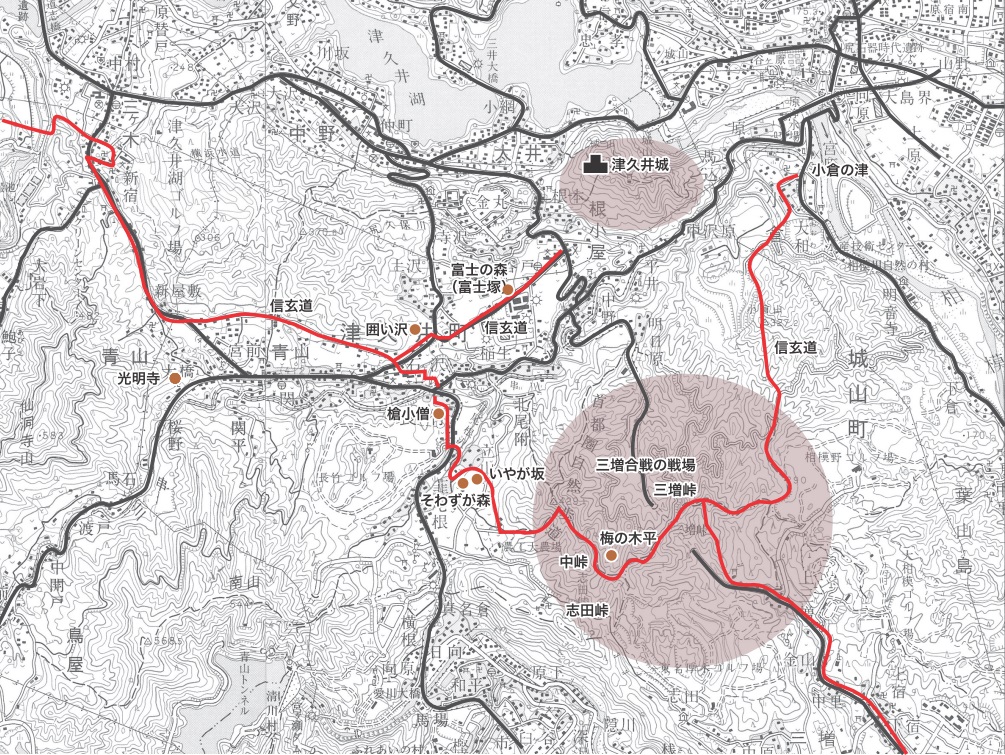

| かくし沢(囲い沢) |

長竹の「沼」にあり「跡部大炊介、相州沼の沢に伏兵をなす」といわれ、武田方が津久井城に内藤氏に備えて兵を伏せたとされる。 |

| 勝どき畑 |

アイダ精機の東側一帯。三増合戦で勝った武田勢が集結、ここで勝鬨をあげた。 |

| 勝どき畑 |

富士の森の塚のわきにある。 |

| 首塚 |

三増合戦の時に信玄が武田勢の士気を高めることをねらってここに富士山を作った。武田勢は富士山がみえるところでは絶対に負けないという信仰があった。昔はもっと大きかったが、だんだん周りを掘っていっておわん型になってしまった。 |

| 光明寺 |

反畑に向った信玄は、津久井衆の追撃を警戒してしんがり兵1200を金原に残していたが、松明を使いきってしまったので、その兵たちの道案内用にちょうちんを光明寺に要請。しかし断ったため寺に放火。しんがりは道に迷うことなく退却できた。 |

| 光明寺放火 |

信玄が甲州に引き上げる際、光明寺にたいまつを用意するよう伝えたところ拒否された。怒った信玄は寺に火をつけたいまつ代わりにした。 |

| 光明寺放火 |

三増合戦の際に信玄が光明寺に寄って灯りを借りようとしたが、寺が貸さないので火をつけてその灯りで引き揚げたと伝えられる。 |

| 信玄モロコシ |

信玄が鉄砲を撃とうとしたとき、モロコシが邪魔で「コンチクショウ」とにらんだら、モロコシはうなだれて首がまがってしまったことからシンゲンモロコシという。 |

| 信玄モロコシ |

三増合戦の折り、武田の兵たちは金原のモロコシ畑のモロコシの穂を折り、火をつけた。その脇には野積みされていた陸稲を人形に仕立てて人影をつくり津久井城をだました。それ以来金原のモロコシは花が咲くころになると穂が折れた。今でも土地の人は穂先が折れたとうもろこしを見ると、信玄モロコシという。 |

| 信玄モロコシ |

三増合戦の際に信玄は金原のモロコシに提灯を結びつけて津久井城の内藤勢を脅かした。提灯の重さで首が曲がり、負傷者の血で茎が赤く染まった。以来牛の飼料として作るモロコシ(穂が大きく茎が赤い)をシンゲンモロコシという。 |

| そわずが森 |

信玄は足手まといになるからと韮尾根で妻を刺し殺したという。その場所をそわずが森という。 |

| 血餅 |

三増合戦の際、北条軍は、津久井城を攻撃した武田の雑兵十数名を捕虜とした。北条氏はこれを処刑することとした。が、「半処務」で顔見知りもいたので同情の声もあがり日はのびて12月に。小田原からは早く処刑しろとのさいそくがあり、津久井城の殿様は番兵五人衆に処刑を命じる。武田兵は「死ぬのはよいが正月前なので餅をくわしてくれ」と頼むが聞き入れず。12月28日、最後まで「餅をくわせろ」と言っていたが、ついに処刑。その日、五人衆がそれぞれ家に帰るとモチができていたが、なぜかうっすらと赤い血が餅のなかに広がっていく。それからは12月28日に餅をつくと必ず五人の家に限って赤い血がまじり、五人衆はそれを「血餅」と呼んでたたりを恐れた。五人衆は大きな鏡餅を処刑台にそなえて供養。これより、北根小屋では誰一人12月28日には餅をつかなくなったといい、今でも12月28日にはお祝いごとはいっさいしてはいけないと伝えられる。 |

| 常念寺放火 |

鳥屋の道場に「堂の前」の屋号の家がある。その堂は鳥屋で一番古いが今は廃寺となった常念寺で、昔は七堂伽藍の壮麗な寺堂であったという。それが三増合戦の際に武田方に焼き払われたという。 |

| はりつけ台 |

北根小屋にある仕置き場。津久井城の「人切り五人衆」と恐れられた番兵がいたという。 |

| 人切り五人衆 |

津久井城にいて、恐れられた番兵の五人組。「血餅」の伝説に出てくる。 |

| 富士の森 |

三増合戦の際、信玄勢は「富士山の見えるところで戦をして負けたことがない」ことから縁起をかついで金原に富士山の形をした山をつくって戦ったという。 |

| 前陣場 |

根小屋1648番地付近。 |

| 三増峠の戦い |

津久井城の支城である田代城、細野城は勝頼軍に攻められ落城。津久井城主内藤大和守は稲生から北上した小幡信定勢1200の攻撃を受け、金原、蛭窪川をへだて奮戦。内藤に課せられた使命は武田軍の退路遮断とともに津久井城を死守することだった。 |

| 槍小僧 |

三増合戦の際、武田方が津久井城を守備する内藤氏牽制のために槍をもった人形を長竹の「石」に並べた。また一説にはそこは「槍小僧」ではなく信玄がここで槍を揃えた(調達した)「槍こぞおり」だったとも。 |

| 六十面 |

根小屋1823番地付近。信玄が六十の藁人形を作って偽装工作。城兵はだまされて人形めがけて鉄砲を撃った。 |

ひとつもどる

ひとつもどる ひとつもどる

ひとつもどる 津久井城電子案内ガイド

津久井城電子案内ガイド ひとつもどる

ひとつもどる 津久井城電子案内ガイド

津久井城電子案内ガイド